Wenn nicht jetzt, wann dann: Plädoyer für einen volkswirtschaftlichen Ansatz bei der Hilfsmittelversorgung

von Pascal Escales

Ein viel genutzter Aphorismus in Zeiten von Corona lautet: »Jede Krise ist auch eine Chance« – eine Chance auf Erkenntnis, auf gesellschaftlichen Wandel und Fortschritt. Auf einmal werden Dinge möglich, die vorher kaum ernsthaft diskutiert wurden: Home-Office für alle, digitales Arbeiten und Lernen, drastische Einschränkungen, auch auf Kosten der Wirtschaft, aus Rücksicht auf die Schwächsten der Gesellschaft. Aus diesem Grund bietet es sich gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, an, ein Thema auf den Tisch zu bringen, zu dem uns immer wieder Zuschriften erreichen: das Thema der Hilfsmittelversorgung und damit der Lebensqualität von behinderten Menschen.

Individuell gegen wirtschaftlich

Seit Jahrzehnten kritisieren Sozial- und Behindertenverbände die Hilfsmittelversorgung in Deutschland. Zwar hat jeder Versicherte Anspruch auf zuzahlungsfreie und individuelle Versorgung. Dem gegenüber steht jedoch die gesetzliche Verpflichtung der Krankenkassen, nur »notwendige, zweckmäßige und wirtschaftliche« Hilfsmittel zu bewilligen.

Die Versorgungs- und Lebensqualität konkurriert also in der Praxis mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot der Krankenkassen. Etwa jeder fünfte Antrag auf Hilfsmittel wird abgelehnt, bei den Mobilitätshilfen sind es knapp 30 Prozent. Dass man Widerspruch einlegen kann, wissen längst nicht alle Betroffenen.

De facto existiert daher eine Zwei-Klassenversorgung: Hochwertige Hilfsmittel bekommt, wer es sich leisten kann, private Zuzahlungen zu leisten, oder wer von einem guten Sanitätshaus fachlich kompetent beraten wird, sich mit dem Sozialgesetzbuch auskennt oder rechtliche Beratung in Anspruch nimmt – allerdings darf man langwierige Widerspruchsverfahren nicht scheuen. Selbst bei guten Versorgungs- und Rechtskenntnissen dauert es bis zu fünf Jahre, bis eine umfassende Versorgung erfolgt.

Hohe Dunkelziffer

Ein hoher Bildungsgrad, ein gutes Durchhaltevermögen, umfassende Markt- und Rechtskenntnisse und nicht zuletzt die finanzielle Leistungsfähigkeit – all dies wirkt sich hinsichtlich einer zeitnahen, hochwertigen und umfassenden Versorgung mit Hilfsmitteln positiv aus.

Das Nachsehen haben dagegen oft Menschen, die noch nicht lange auf Hilfsmittel angewiesen sind, oder solche, die nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen, in langwierigen Widerspruchsverfahren ihr Recht auf bessere Hilfsmittel einzuklagen.

Im Schnitt mehr als die Hälfte der Widersprüche aus allen Antrags- und Versorgungsbereichen sind am Ende erfolgreich. Allerdings legt nur jeder vierte Antragsteller überhaupt Widerspruch ein, in manchen Hilfsmittelbereichen auch nur jeder zehnte. Die Dunkelziffer schlecht versorgter Menschen dürfte daher deutlich höher sein.

Vermeidbare Folgekosten

Jedem Sozialverband ist hinlänglich bekannt, dass eine schlechte, verzögerte oder Fehlversorgung sich auf das physische und psychische Befinden und damit unmittelbar auf die Lebensqualität auswirkt. Nicht nur das: Immer wieder werden Fälle öffentlich, bei denen durch Versorgungsmängel schwerwiegende Krankheiten entstehen.

So entsprachen die Folgekosten vermeidbarer Dekubitus-Fälle im Jahr 2002 nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts mit fast vier Milliarden (damals DM) schon einem Großteil der gesamten jährlichen Hilfsmittelkosten, wobei hier auch die Kosten einfließen, die beispielsweise durch schlechte Pflege als Folge des Fachkräftemangels entstehen.

Finanzen kontra Menschenwürde

Auf all diese Probleme hat der Gesetzgeber in der Vergangenheit reagiert, mit dem Ziel, die Versorgungsmängel zu beheben. So wurde auch die gängige Ausschreibungspraxis in den letzten Jahren immer weiter eingeschränkt, die dazu geführt hatte, dass bei Versorgungsfragen eher der Preis ausschlaggebend war als die Qualität.

Das grundsätzliche Dilemma bleibt jedoch weiter bestehen: Letztlich obliegt die Entscheidung über die Versorgung nicht den Betroffenen, den Ärzten oder den Sanitätshäusern, sondern allein den Kostenträgern und Sachbearbeitern. Finanzielle Erwägungen konkurrieren mit Fragen der Gesundheit und der Menschenwürde.

Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht gerade jetzt, im Zuge der Pandemie, an der Zeit, das Pferd von hinten aufzuzäumen und das Konzept Hilfsmittelversorgung ganz neu zu denken: Weg von einer kleinteiligen Kosten-Nutzenrechnung, weg von einem System der Kontrolle und Bürokratie, hin zu einem ganzheitlichen, volkswirtschaftlichen Ansatz.

Kosten der Ausgrenzung

Die Frage lautet also: Wäre eine hochwertige Versorgung für alle wirklich teurer als die derzeitige Praxis? Oder ist ein solches Vorgehen bezahlbar, ja, lohnt es sich vielleicht sogar volkswirtschaftlich gesehen, indem Partizipation und Konsum gefördert und Folgekosten aufgrund von Arbeitslosigkeit und vermeidbaren Krankheiten vermieden werden? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Teilhabe, Gesundheit und Wirtschaft? Oder, anders gefragt: Was kostet es uns, wenn Teile der Gesellschaft ausgegrenzt werden?

Ich frage mich schon seit langem: Macht es nicht Sinn, wissenschaftlich fundiert zu untersuchen, inwieweit sich eine schlechte Versorgung nicht nur negativ auf die Würde des Menschen, sondern auch auf die Kosten für den Sozialstaat auswirkt?

Es braucht mehr Studien

Im Fach Wirtschaftspsychologie der Fachhochschule für Ökonomie und Management in Hamburg habe ich 2019 nach einer Reihe von Interviews eine erste Studie zum Thema erstellt. Sie führte zu einer Bachelor-Arbeit, die wir Ende Februar publizieren. Als Ergebnis sei vorweggenommen: Die Untersuchung stellt die bisherige Versorgungspraxis grundlegend in Frage. So lässt sich anhand konkreter Zahlen zeigen, dass aufwendige bürokratische Prüfmechanismen und Prozesse oft nur eine letztlich ohnehin erfolgende Versorgung verzögern. Neben hohen Verwaltungskosten durch Schriftverkehr, Arbeitszeit der Sachbearbeiter, externe Gutachter und hinzugezogene Ärzte ergeben sich auch Einschränkungen bei Betroffenen, die sich auf deren Lebensqualität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit auswirken.

Eine bedingungslose hochwertige Hilfsmittelversorgung könnte sich in wirtschaftlicher Hinsicht also lohnen. Allerdings bedürfte es größerer Folgestudien, um diese These zu bestätigen und der Politik Gründe für eine Reform der Versorgungsgesetze zu liefern. Den höheren Ausgaben müssten Einsparungen im Bereich der Behandlungskosten, der Grundsicherung und des Arbeitslosengeldes, der Verwaltungs-, Rechts- und Gutachterkosten sowie Steuer-Mehreinnahmen durch Berufstätigkeit und mehr Konsum gegenübergestellt werden. Mittel für solche empirischen Studien könnten beispielsweise über den Innovationsfonds des G-BA bereitgestellt werden.

Es ist traurig, die Versorgungsfrage mit wirtschaftlicher Rentabilität zu rechtfertigen. Schließlich geht es dabei um die in Artikel 1 des Grundgesetzes festgeschriebene Würde des Menschen. Das Hilfsmittel entscheidet bei Menschen mit Behinderung, wozu diese in der Lage sind und wozu nicht. Die Kostenfrage sollte sich da eigentlich nicht stellen. Allerdings: Wenn schon, dann richtig.

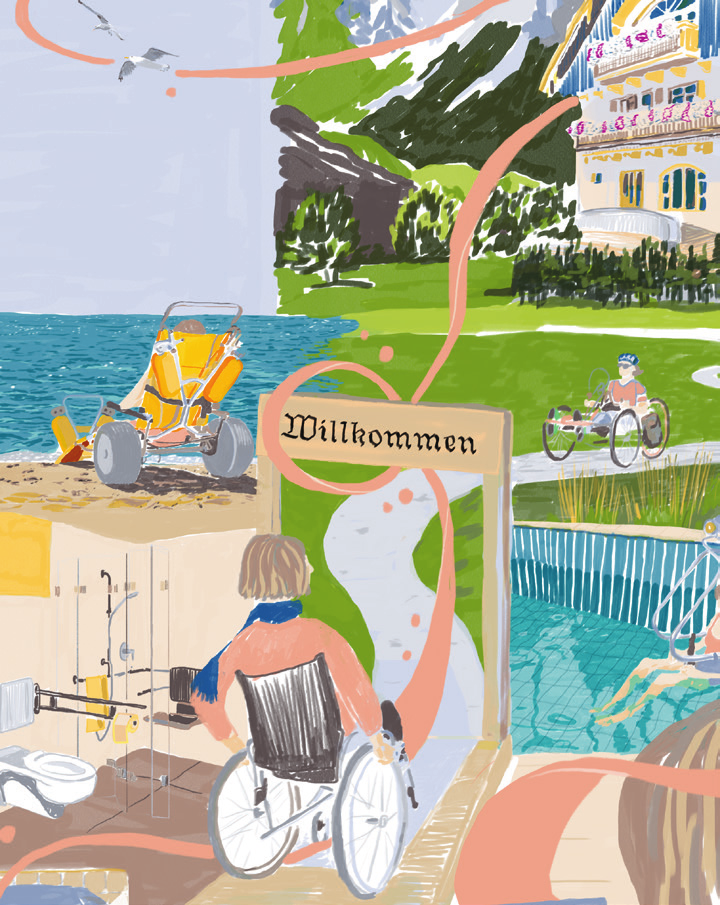

Wir haben für Sie eine Leseprobe bestehend aus Einleitung, Geleitwort und dem Fazit bereitgestellt. Diese finden Sie hier oder per Klick auf das unten anliegende Bild; Eine Studie, die bewegt.