Unsere Plätze und Gebäude von morgen: Barrierefreie Stadtplanung lernen

von Gabriele Wittmann

Am Anfang dieser Geschichte stand ein Gerücht. Ein Architekt erzählte uns, er habe vor kurzem einen jungen Kollegen in sein Büro geholt. Der habe ihm gesagt, das Thema Inklusives Bauen sei in seinem Studium kaum vorgekommen. Dozenten hätten auf Nachfrage erläutert: »Wenn Sie es brauchen, dann holen Sie sich einfach den entsprechenden Baustein für barrierefreies Bauen im CAD und machen copy and paste. «Mit anderen Worten: Klicken Sie in Ihrem Zeichenprogramm beispielsweise auf »Aufzug, barrierefrei« und kopieren Sie ihn in Ihren Entwurf eines Flurs.

Diese Geschichte erstaunte uns. Werden keine körperlich erfahrbaren Zusammenhänge ausgebildet an deutschen Architektur-Studiengängen? Werden inklusive Themen nicht genügend gelehrt? Wir fragten nach. Und stießen zunächst auf Leerstellen.

Keine der von uns angefragten Universitäten konnte uns eine konkrete Zahl an Seminaren nennen, die auf barrierefreies Bauen vorbereiten. Doch das hieße nicht, dass Barrierefreiheit nicht gelehrt würde, sagten uns beispielsweise die Pressestellen der Universitäten in Weimar und Hamburg: Das Thema werde im Zuge der Inklusion nicht mehr extra behandelt, sondern würde ganz selbstverständlich in alle Bereiche der Ausbildung einfließen. Soweit die Theorie. Doch reicht diese Ausbildung, um sich anschließend in die Bedürfnisse von »allen« einfühlen zu können und deren körperliche Bewegungen mitzudenken? Wir sprachen mit einigen Studierenden und Lehrenden der Hafen City Universität (HCU) in Hamburg.

Die Stadtplaner

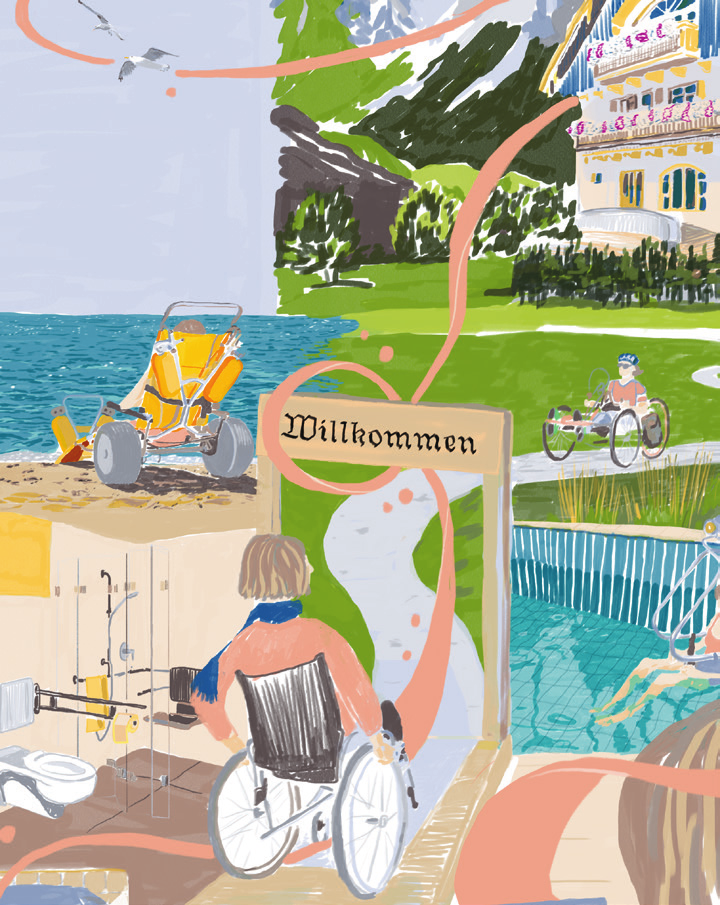

Eine Studiengruppe von Professor Thomas Krüger an der Hafen City Universität Hamburg unternahm 2015 die Voruntersuchung eines Geländes, das inklusiv umgestaltet werden sollte.

»Es wurde zwar immer gesagt, dass wir ›an alle‹ denken sollen«, erinnert sich Antonia Bock aus der ehemaligen Projektgruppe. »Aber es fehlte die vertiefende sinnliche Auseinandersetzung mit den einzelnen Zielgruppen einer Stadt, die diese theoretisch geäußerte Forderung begreifbar machen würde.« Warum haben sich die fünf Studierenden damals für das Projekt entschieden? »Weil wir noch keinen Kontakt zu inklusiven Projekten hatten«, so Antonia Bock. »Und weil wir alle einen Schwerpunkt auf die soziale Stadtentwicklung legen wollten.«

In ihrem Projektbericht »Alles Inklusiv« argumentieren die Studierenden, dass das Grundgesetz zwar verbindlich sei, aber es biete der Planung einen zu großen Rahmen. Das Behindertengleichstellungsgesetz wiederum biete zwar eine grobe Definition von Barrierefreiheit, sei aber unverbindlich und noch zu unspezifisch. Außerdem beträfen viele Forderungen nur den bebauten Raum, »aber nicht den Freiraum, was es in Zukunft zu verbessern gilt.«

Die Studierenden analysierten, dass rechtliche Grundlagen zwar bereits »in geringfügigem Maße« existierten, jedoch die DIN-Normen zu Inklusivität »teilweise noch oberflächlich und nicht verbindlich« ausgearbeitet worden seien. Sie fordern: »Diese sollten weiter konkretisiert sowie rechtsgültig gemacht werden.«

Für eine zukünftige Raumplanung wünschten sich die angehenden Stadtplaner, dass sich Vertreter ihrer Zunft mehr in die Nutzer eines Quartiers einfühlen. Die Funktion sei wichtiger als die ästhetische Attraktivität: »Der Nutzen, und zwar für alle Personengruppen, unabhängig ihrer eventuell vorhandenen Einschränkungen, sollte also stets im Vordergrund stehen.«

Wichtig für Antonia Bock war damals die sinnliche, konkrete Erfahrung. Für das Studienprojekt haben sie zusammen mit einem Rollstuhlfahrer das Gelände in Alsterdorf erkundet. Wenn er sagte: »Hier komme ich nicht längs«, war das ein Augenöffner für alle. Davon hat sie am meisten mitgenommen: »Ich brauche kein extra Fach, das mir DIN-Normen nahebringt. Ich brauche die ganz konkrete Erfahrung und die Veranschaulichung durch Best-Practice-Projekte.«

Was die ehemalige Studierende sich wünscht? Dass im Studium noch mehr für das Thema Inklusion sensibilisiert wird. »Alle meine Kommilitonen sind beruflich in unterschiedliche Bereiche gegangen«, fasst sie zusammen. »Im Resultat wäre eine vertiefende Auseinandersetzung im Studium also zukünftig an viele Projekte und Bereiche der Stadtplanung angedockt.«

Der Studierende

David Guzman studiert Architektur an der HCU im fünften Semester. »Es stimmt«, sagt er, »das Thema barrierefreies Bauen kommt in mehreren grundlegenden Seminaren vor. In Gebäudelehre lernen wir zum Beispiel, wie eine Kita funktioniert, eine Schule, oder eine Wohnung. Und dazu gehört nebenbei auch der Aspekt Barrierefreiheit.« Das meiste über inklusives Bauen hat auch er sich allerdings selbst beigebracht. »Wir bekommen Buchtipps, und dann heißt es: Lernt es selbst!«

Barrierefreies Bauen sei relativ kompliziert, weil es von der jeweiligen Regierung und ihren sich stetig ändernden Gesetzen abhänge, erzählt Guzman. Trotzdem hat er sich bewusst dafür entschieden, das Thema in sein Studienprojekt mit aufzunehmen. Auf einem prominent gelegenen Grundstück an den Elbbrücken plante er mit seinem Kollegen eine inklusive Multifunktionshalle. Dazu gehören eine Sporthalle, ein Kletterzentrum und ein Forschungsinstitut. Rollstuhlnutzer können auf einer spektakulären Rampe bis aufs Dach fahren und dort von einer Aussichtplattform den gesamten Hamburger Hafen überblicken.

Was hat die beiden Studierenden dazu bewegt? »Ich kenne bislang keine einzige rollstuhlgerechte Sporthalle in Hamburg«, sagt Guzman. »Das Transportmittel Fahrrad wird oft beim Planen mit bedacht. Warum dann nicht auch der Rollstuhl?«

David Guzmans Wunsch wäre es allerdings gewesen, dass jemand, der selbst von Mobilitätseinschränkungen betroffen ist, den Entwurf mit begutachtet hätte. Denn zu selten werde die Perspektive der Nutzer eingenommen, so sein ernüchterndes Fazit: »Wir Studierenden können nur das umsetzen, was wir gelernt haben. Aber Barrierefreiheit ist mehr als nur eine Rampe oder eine Verkehrsfläche.«

Die Lehrende

»Das Thema Barrierefreiheit müssen wir viel mehr unterbringen«, sagte ein Kollege, der einen Wettbewerbs-Vortrag von Ursula Fuss gehört hatte. Er holte die Architektin zu einem Vortrag an die HCU. Ein Seminar ist daraus noch nicht geworden.

Dabei lehrte die erfahrene Dozentin bereits fünf Jahre lang in Wiesbaden und Darmstadt, zwei Jahre in Frankfurt am Main. Sind die Studierenden am Thema interessiert? »Junge Menschen sind immer neugierig«, sagt Fuss. »Und ich konnte meine Studierenden immer motivieren zu einer wirklichen Architektur, nicht zu einer Hilfsmittelversorgung.« Was der Unterschied ist? »Das eigene Denken.«

In ihren Seminaren erzählt die Architektin den Studierenden, was sie als Rollstuhlnutzerin erlebt. Und beantwortet all ihre Fragen. »Zum Beispiel, was ich drei Stunden lang morgens auf der Toilette mache«, sagt sie. Dann geht es darum, eine Toilette zu planen. Zunächst müssen die funktionalen Anforderungen genau formuliert werden. Dann dürfen die Studierenden selbst nach Lösungen suchen. Es gibt nur ein Verbot: »Ich will keine DIN-Lösungen«, sagt Fuss. Warum? »Weil mit der DIN fängt man nicht mehr an, selbst zu denken.«

Das Credo der Architektin lautet: »Die Vorschriften, die jetzt erlassen werden, sind schön und gut. Aber sie sind völlig unzureichend, um in der Gesellschaft Solidarität zu entwickeln«, erklärt Ursula Fuss. »Weil wir nicht verstehen, was der andere tut.« In ihren Seminaren teilen sich drei Studierende einen Rollstuhl und begleiten sich gegenseitig vier Wochen lang – von der Uni bis in die Bar und in die Disko.

Ihr Fazit: »Meiner Meinung nach fehlt es in der Ausbildung an Strukturen, die Barrierefreiheit mit in den Fokus der Architektur stellen. Die bisherigen Bestrebungen, die zum Thema »inklusiv« gemacht werden, sind Alibi-Veranstaltungen. Solange man kein eigenes Fachgebiet mit einem Lehrstuhl für Barrierefreiheit entwickelt, wird es keine Ausbildung auf Augenhöhe geben.«