Wer steckt eigentlich hinter …… den Werkstätten?

von Gabriele Wittmann

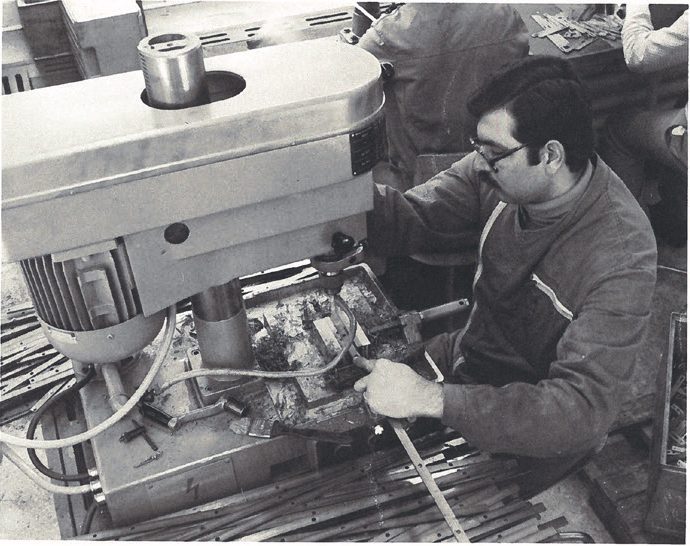

»Arbeit statt Almosen« lautete das Motto von Friedrich von Bodelschwingh dem Älteren. Nach der Gründung sogenannter »Kolonistenhöfe« für nicht sesshafte Menschen, die Moor und Heideland urbar machen sollten, ließ er im Jahr 1910 Arbeitsstätten speziell für Menschen mit Behinderung einrichten.

Nach der Verfolgung und Ermordung behinderter Menschen im Nationalsozialismus eröffneten nach dem Zweiten Weltkrieg so genannte »Beschützende Werkstätten«, die Menschen mit Behinderung gegen den rauen Wind der Wirtschaft schützen sollten. 1961 wurde der Begriff »Werkstatt für Behinderte« in das Bundessozialhilfegesetz eingeführt und ein verbindliches Regelwerk erstellt. Der Bundestag lieferte 1974 schließlich für alle Bundesländer eine gesetzliche Grundlage.

Mitte der 1970er Jahre wurde die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) gegründet. Sie ist ein Zusammenschluss verschiedener Eingliederungseinrichtungen, welche die berufliche Eingliederung und gesellschaftliche Teilhabe schwerbehinderter Menschen zum Ziel haben. So gehören dem Verein Werkstätten, Förderstätten und Integrationsbetriebe an.

2001 wurde die Bezeichnung »Werkstatt für behinderte Menschen« verbindlich eingeführt, 2016 im Bundesteilhabegesetz und 2018 im Sozialgesetzbuch SGB IX geregelt. WfbMs sind keine Erwerbsbetriebe und nicht Teil des allgemeinen Arbeitsmarkts. Sie sollen vielmehr den Beschäftigten eine geschützte Tätigkeit je nach Leistungsvermögen anbieten, sie aber auch beruflich rehabilitieren und qualifizieren.

Arbeiten mit den eigenen Fähigkeiten

Das deutsche System der Werkstätten für behinderte Menschen befindet sich im Umbruch

Menschen mit kognitiven und psychischen Behinderungen landen oft nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, sondern arbeiten in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM). Die Kritik an diesem »Sondersystem« nimmt zu, nicht nur durch die Vereinten Nationen. Viele Akteure fragen sich derzeit: Wie könnte eine Reform aussehen?

Jeden Tag fährt Florian Dieckhoff eine halbe Stunde mit der U-Bahn nach Norderstedt, um dort in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) zu arbeiten. Was er dort macht? »Das kommt darauf an, was die für mich haben«, erzählt der 22-Jährige. Immer aber habe es mit Ladegeräten und Stromkabeln für die Firma Jungheinrich zu tun: Halterungen binden, Etiketten kleben. Auf die Frage, ob ihn seine Aufgabe interessiere, antwortet er trocken: »Es ist halt immer das gleiche Kabel.«

Viel lieber würde Dieckhoff in der Logistik arbeiten – zumindest aber mit Menschen. Im vergangenen Jahr hat er ein dreiwöchiges Praktikum in einem Kindergarten absolviert. In seinem Rollstuhl hat er die Gruppe zum Spielplatz begleitet und auf sie aufgepasst. »Ich liebe Kinder«, sagt er. »Ihre Ehrlichkeit. Einfach diese direkte Art.«

Gerne würde er in einem Kindergarten arbeiten. Und endlich raus aus der WfbM, denn 160 Euro Monatslohn für seine Tätigkeit findet er ziemlich ungerecht. Doch das ist nicht so einfach. Wegen eines seltenen Gendefekts hat Florian Diekhoff unvorhersagbare Muskelkrämpfe, die bis zu zwei Stunden lang anhalten können. Dann kann er nicht den ganzen Tag durcharbeiten. Da die Krämpfe oft nachts beginnen, kann er manchmal auch morgens gar nicht erst zur Arbeit losfahren.

Die Krämpfe beeinflussen auch sein Sprechen: Manche Wörter sind in Silben zerlegt, es braucht Zeit, bis er einen Satz vollendet hat. Darauf muss sich die Umgebung einstellen.

»Da muss noch mehr Aufklärung erfolgen«

»Für Kinder ist das gar kein Thema«, sagt Anna-Mia Klüpfel, die als Leiterin der Ambulanten Wohngemeinschaft AWG Florian Dieckhoff im Blick hat. Der Verein »Leben mit Behinderung Hamburg« fördert hier Klienten nach einem personenzentrierten Modell (siehe Interview Seite 80). Klüpfel und ihr Team unterstützen den jungen Mann dabei, seine Stärken zu erkennen und gezielte Fördermaßnahmen zu vereinbaren.

Die Produktivitäts-Diskussion

Florian Dieckhoff hat Glück, dass er so viel Unterstützung bekommt. Für viele Menschen, die das System Werkstatt verlassen wollen, ist das nicht der Fall. Rund 300 000 Menschen mit Behinderung arbeiten in Deutschland in einer WfbM, nur 12 500 arbeiten in einem Inklusionsbetrieb, also in einer hälftig aus Mitarbeitenden mit und ohne Behinderung bestehenden Belegschaft.

Könnte man, genügend Förderung vorausgesetzt, nicht alle Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt inkludieren, wie es in Spanien bereits angestrebt wird? Martin Berg, Vorstandsvorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für Menschen mit Behinderung (BAG WfbM), ist da skeptisch: Nur drei Prozent aller Werkstatt-Beschäftigten haben eine körperliche Behinderung, erzählt er. Ein Drittel hat eine psychische Behinderung. Und alle anderen haben eine geistige Behinderung. Was sollen die auf dem ersten Arbeitsmarkt tun? »Menschen kommen in die Werkstatt, weil sie nicht mehr als drei Stunden arbeiten können«, so Martin Berg. »Und da kommt man dann in die Produktivitäts-Diskussion. Das kann ich keinem Arbeitgeber vermitteln. Da muss noch mehr Aufklärung erfolgen.«

Bürokratie-Dschungel

Andererseits hört man immer wieder Beispiele von Menschen, die für Werkstätten viel mehr leisten als von offizieller Seite behauptet. Beispiel Lukas Krämer: Der Gründer der Petition »Stellt uns ein« arbeitete mehrere Jahre in einer Werkstatt und stellte dann einen Antrag auf Assistenz für eine reguläre Arbeitsstelle. Der Antrag wurde abgelehnt mit der Begründung, seine Leistungsfähigkeit liege unter der Mindestgrenze von 15 Wochenstunden. Tatsächlich arbeitete Krämer 40 Wochenstunden. Maßgeblich für einen Antrag ist jedoch nur die festgestellte, nicht die tatsächliche Leistungsfähigkeit.

Krämers Beispiel ist eine der vielen Absurditäten, die der Bürokratie-Dschungel zu bieten hat. Es zeigt, dass das Thema inklusiver Arbeitsmarkt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Und dass neben Reha-Einrichtungen, Arbeitgebern und Werkstätten auch die Jobcenter dringender Schulungen bedürfen.

Das sieht auch Martin Berg so, wenn er sagt: »Zur Wahrheit gehört auch, dass sich die Arbeitsagenturen und Jobcenter fortbilden müssten. Denn was will der Sachbearbeiter in der Jobagentur machen, wenn er keine Alternative hat?« Oft laufe es doch so: Wer aus der Förderschule kommt, hat keinen Schulabschluss.

Die Arbeitsagentur schickt den Menschen dann zur Berufsberatung. Und die geht den ihr bekannten Weg: Um die Ecke ist eine Werkstatt mit Berufsbildungsbereich. Also wird der Mensch in eine Werkstatt verwiesen. Wahlfreiheit? Fehlanzeige.

Reformen gefordert

Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention stellt klar, dass Menschen mit Behinderung ein Recht auf Arbeit haben und auch das Recht, diese Arbeit selbst zu wählen und damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. In ihrem letzten Staatenbericht haben die Vereinten Nationen Deutschland dazu aufgefordert, das »Sondersystem« Werkstätten durch Ausstiegsstrategien auslaufen zu lassen. Es gebe in diesem System »finanzielle Fehlanreize«, die Menschen am Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt hinderten.

Wie soll das jedoch funktionieren, Werkstätten aufzulösen, wenn der erste Arbeitsmarkt eine immer höhere Schlagzahl fordert? Für die ehemalige Ministerin Ulla Schmidt, heute Vorsitzende des Selbsthilfe- und Fachvereins Lebenshilfe, ist klar: Manche Menschen benötigen eine WfbM als Rückzugsort von den sich immer stärker verdichtenden Produktionsabläufen.

Doch auch die Lebenshilfe fordert Reformen: Jeder in einer WfbM Beschäftigte solle von der eigenen Arbeit leben können und im Alter abgesichert sein. Und das im Bundesteilhabegesetz festgeschriebene Wunsch- und Wahlrecht müsse endlich verwirklicht werden, indem die Interessen der Person Berücksichtigung finden. Die Wahlfreiheit des Arbeitsplatzes und Übergänge aus den Werkstätten sollten erleichtert werden.

»Der Lohn bleibt meist unter 200 Euro«

Zudem sollten die Menschen auch bei geförderten Arbeitsplätzen Arbeitnehmerrechte erhalten. Und es sollte die Möglichkeit geben, unter Mithilfe der Industrie- und Handelskammern in einer Werkstatt eine Ausbildung zu absolvieren.

Den Berufsbildungsbereich will auch Martin Berg von der BAG WfbM reformieren. »Wir haben viele Menschen in den Werkstätten, die nur 20 oder 30 Prozent des Geforderten schaffen. Aber wir könnten zumindest dokumentieren: Dieses oder jenes kann derjenige. Mit dieser Information könnte der Arbeitgeber dann zumindest etwas anfangen.« Damit können Menschen dann beispielsweise zumindest in Inklusionsbetriebe wechseln, so Berg.

Lohn für alle

Die Bezahlung ist ein anderer häufiger Kritikpunkt. Beschäftigte einer WfbM erhalten nur ein monatliches »Arbeitsförderungsgeld« zwischen 50 und 60 Euro, das von den Ländern bezahlt wird. Dazu kommt noch ein »Grundlohn« von etwa 90 Euro, der um einen individuell zu bestimmenden »Steigerungsbetrag« ergänzt wird.

So bleibt der Lohn meist unter 200 Euro monatlich. Manche Beschäftigte erhalten deshalb zusätzlich noch Bezüge aus Arbeitsagenturen oder Sozialämtern. Nach zwanzig Jahren kommt neben dem Grundlohn zwar eine Erwerbsminderungsrente hinzu, die so hoch ist, als hätten die Beschäftigten ein Arbeitsleben lang ein deutsches Durchschnittseinkommen erhalten. Doch was nützt die hohe Rente, wenn sie bei gleichzeitigem Erhalt von Übernachtungszuschüssen und Pflegegeld ab einer gewissen Sparsumme wieder an den Bezirk zurücküberwiesen werden muss?

Martin Berg fragt sich inzwischen, ob Werkstattbeschäftigte nicht besser einen Grundlohn erhalten sollten, statt Grundsicherung und »zig andere zusätzliche Hilfeleistungen« beantragen zu müssen. Er hätte auch nichts dagegen, wenn Beschäftigte einen Arbeitnehmerstatus und damit das Streikrecht bekämen. Aber dass Beschäftigte dann eine Arbeitsleistung schulden würden, das will Martin Berg verhindern. »Niemand kann in einer Werkstatt wegen fehlender Leistung gekündigt werden«, sagt Berg. »Und das ist das Wichtige. Dieser Aspekt muss erhalten bleiben.« Wie also können Arbeitnehmerrechte und -pflichten hier in die Waage kommen?

Perspektiven anbieten

»Wird er seinen Traum verfolgen können?«

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat inzwischen verstanden, dass es Veränderungen geben muss. Ein Gesetzentwurf wurde auf den Weg gebracht, um Firmen mehr finanzielle Unterstützung und einheitliche Ansprechpartner zu bieten. Zusätzlich hat das BMAS eine Studie in Auftrag gegeben, deren abschließender Teil noch in diesem Sommer erwartet wird.

Wie wird das Fazit der Forschenden aussehen? Vermutlich so: Werkstätten für behinderte Menschen wird es vielleicht als Angebot für einige weiterhin geben müssen. Aber sie könnten sich wandeln. Und es muss viel mehr dafür getan werden, um Menschen auszubilden und ihnen Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anzubieten. Was fehlen wird, ist der Vergleich mit positiven Beispielen aus anderen europäischen Ländern wie Spanien. Der ist in der Studie nicht vorgesehen.

Von Anfang an

Ob der junge Florian Dieckhoff es schaffen wird, die Norderstedter Werkstatt zu verlassen und sich einen Platz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erkämpfen? Wird er seinen Traum verfolgen können und irgendwann in einem Kindergarten arbeiten? Seine Wohngruppenleiterin Anna-Mia Klüpfel ist überzeugt davon. »Die Kinder lieben ihn«, erinnert sie sich an sein Praktikum. »Er fährt mit ihnen rum und hat keine Berührungsängste.«

»Fast die Hälfte meiner Klientinnen und Klienten könnten es mit guter personeller Unterstützung und Assistenz auf den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen«, ist Anna-Mia Klüpfel überzeugt. »Und wenn man von Anfang an Mitarbeitende mit Behinderung besser integrieren würde, dann würde viel mehr Verständnis in der Bevölkerung entstehen – und dadurch auch viel mehr Inklusion.«

»Fast die Hälfte könnte auf den ersten Arbeitsmarkt wechseln«

Erfahrungen einer Einrichtungsleiterin

Anna-Mia Klüpfel leitet Haus- und Wohngemeinschaften bei der Sozialeinrichtung »Leben mit Behinderung Hamburg« (LMBHH). Manche der dort wohnenden Menschen arbeiten in Werkstätten, andere in Tagesstätten. Wir fragten zunächst: Was steckt hinter dem Instrument »Mein Kompass«?

Anna-Mia Klüpfel: Es ist ein Instrument, das LMBHH entwickelt hat, um personenzentrierte Unterstützungsplanung anbieten zu können.

Wie sieht das aus?

Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Wir beginnen immer mit dem Klienten gemeinsam und nutzen hierfür die sogenannte »unterstützte Kommunikation«. Die kann auf unterschiedlichen Ebenen beginnen: verbal, aber auch mit Materialien wie Piktogrammen. Dann schauen wir gemeinsam, welche Wünsche und Ziele ein Klient hat und wie wir sie verschriftlichen können. Der Klient bestimmt Tempo und Format. Aus den Zielen entstehen dann Vereinbarungen.

Haben Sie ein Beispiel?

Jemand äußert: Ich möchte selbst meinen Einkauf erledigen. Daraus resultieren dann Maßnahmen wie: Ich lerne, einen Einkaufszettel zu schreiben. Oder: Ich lerne, mit Geld umzugehen. Und das entwickeln wir gemeinsam mit dem Klienten, Schritt für Schritt. Bisher war vieles im System der Eingliederungshilfe defizitorientiert. Wir wollen, dass die Klienten im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Und wir wollen ihre Ressourcen betonen.

Manche Ihrer Klienten arbeiten nicht in einer Werkstatt, sondern in der Tagesstätte von LMBHH. Was ist der Unterschied?

In Werkstätten muss ja ein Ergebnis erzielt werden. In der Tagesstätte sind Menschen, die eine Alltagsstruktur brauchen, aber in einer Werkstatt überfordert wären. Da gibt es keinen Druck, dass eine bestimmte Anzahl an Artikeln hergestellt werden muss oder ähnliches. Es ist eine Förderung als Alternative zur Berufstätigkeit.

Trotzdem bringen Sie Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung voran …

Ja. In dem Programm »Auf Achse« beispielsweise können die Klienten in Betriebe gehen. Das soll eine Teilhabe am Arbeitsleben außerhalb von Tagesstätten ermöglichen. Und wir können schauen: Was kann der Klient? Was möchte er? Und wie können wir unterstützen? In der Werkstatt ist meinem Eindruck nach oft die Zeit dafür nicht da. Auch hat die Tagesstätte oft einen besseren Personalschlüssel als eine Werkstatt. Und Werkstätten haben oft große Räume und es geht oft um stupide Arbeiten. Das ist ein veraltetes Konstrukt. Da wird gar nicht geschaut: Hat der Mensch möglicherweise ein Autismus-Spektrum und kann deswegen keine Lautstärke aushalten?

Gibt es auch gute Werkstätten?

Ja, die »barner 16« beispielsweise. Die legen den Schwerpunkt auf Kreativität: Performance, Tanz, Bildende Kunst, Videos. Die arbeiten mit partizipativer Entscheidungsfindung und sagen: Ihr seid diejenigen, die hier arbeiten. Ihr entscheidet mit: Wo möchtet ihr hin?

Wie verändern sich Menschen durch eine kreative Werkstatt?

Wir hatten eine Klientin bei uns, die bei der barner16 als Sängerin gefördert wurde. Sie hatte dabei auch Auftritte. Und wir sehen das jetzt hier beim Wohnen, dass sie inzwischen klarer auftritt. Sie ist jetzt viel selbstsicherer und kann auch klarer und deutlicher sprechen.

Warum schafft es in Deutschland nur ein Prozent, aus Werkstätten rauszukommen?

immer: Die jungen Menschen bei uns wollen sich entwickeln. Sie müssen ermutigt werden, sich etwas zuzutrauen. Wir bei LMBHH haben ein Erwachsenenbildungsprogramm, da können Klienten lernen, mit einem Tablet umzugehen oder sie können sich in einer Schreibwerkstatt ausprobieren. Aber auch dafür muss es erstmal einen Zugang geben, also bei uns beispielsweise durch Assistenten oder Mitarbeitende, die den Menschen das zeigen.

Das Bundesarbeitsministerium hat Werkstätten evaluieren lassen. Im Sommer soll das Gutachten publiziert werden. Erwarten Sie Fortschritte?

In der Eingliederungshilfe herrscht allgemein eine gewisse Frustration, weil die Politik immer wieder Ankündigungen macht, aber dann passiert relativ wenig. Dabei könnte man anhand der Warteliste von »barner16« sehen, dass es auch tolle Arbeitsplätze geben könnte. Aber die Resonanz, dass solche Arbeitsplätze geschaffen werden sollten, ist noch nicht da. Die Leute werden in Werkstätten zusammengesteckt, und das war es. Das schafft auch keine Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung! Alle Welt redet von Inklusion. Das ist auf jeden Fall keine.

Eine andere Seite von Menschlichkeit hervorrufen

Könnte es jeder bei LMBHH auf den ersten Arbeitsmarkt schaffen?

Ich habe 24 Klientinnen und Klienten, die in einer Werkstatt arbeiten. Für 10 von ihnen kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch auf dem ersten Arbeitsmarkt angestellt sein könnten. Sie bräuchten Assistenz, um Berührungsängste abzubauen. Und die Arbeitsabläufe müssten engmaschiger betreut werden.

Was würde es für die Arbeitgeber bedeuten?

Ich glaube, dass es auch den Firmen einen Mehrwert bringt, mehr mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Auch mit Menschen mit schweren oder komplexen Behinderungen.

Warum?

Es geht dabei viel um Sichtbarkeit, um Empathie, um Menschenwürde. Jeder Mensch ist wertig. Und jeder Mensch kann etwas. Ich glaube, dass das auch bei Mitarbeitenden in Bereichen wie beispielsweise dem Bankenwesen eine andere Seite hervorrufen würde. Auch eine andere Seite von Menschlichkeit.